摘要:家长签字同意体罚的现象背后隐藏着许多无奈和争议。一些家长会出于期望孩子进步的目的而选择接受这种方式,但这也引发了关于教育方式合理性和尊重人权等方面的讨论与质疑声音不断响起的问题亟待解决和思考!对于这种现象是否应该存在以及如何处理等问题需要更多的关注和探讨才能做出明智的决策并保障孩子的权益不受侵犯同时促进教育公平发展之路任重而道远需要我们共同努力去推进改变现状实现更加公正合理的教育理念和社会环境氛围的构建最终让每个孩子都能得到健康快乐的成长和发展空间真正实现教育的价值和意义所在

目录导读:

一、体罚的“死灰复燃”:为什么家长被要求签字?

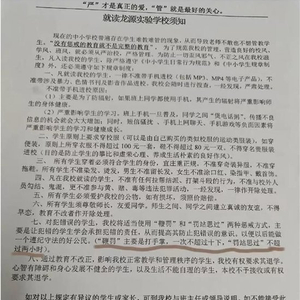

近年来,关于体罚的讨论似乎又回到了公众视野,一些学校甚至要求家长签署“同意书”,允许教师在特定情况下对学生进行体罚,这一做法引发了广泛争议,根据中国《未成年人保护法》,体罚是被明确禁止的,现实中有学校以“教育惩戒”的名义绕过法律限制,数据显示,2022年全国教育投诉中,有12%与体罚相关,家长签字的背后,是教育焦虑与法律模糊地带的碰撞。

家长的“两难抉择”:签还是不签?

当学校拿出一纸“同意书”,家长的心情可谓五味杂陈,他们担心孩子被过度惩罚,影响身心健康;又害怕拒绝签字会让孩子被“区别对待”,心理学研究表明,长期处于高压教育环境中的孩子,容易出现焦虑、抑郁等心理问题,家长们在这场博弈中,往往陷入了“签或不签”的两难境地。

三、法律的“灰色地带”:体罚与惩戒的界限在哪里?

《未成年人保护法》明确规定,禁止体罚或变相体罚学生,但教育部发布的《中小学教育惩戒规则(试行)》中,却允许教师采取一定程度的惩戒措施,这种法律条文之间的矛盾,让体罚与惩戒的界限变得模糊,律师指出,如果体罚导致学生身心受损,学校和教师可能面临法律责任,家长签字的“同意书”并不能成为学校的“免责金牌”。

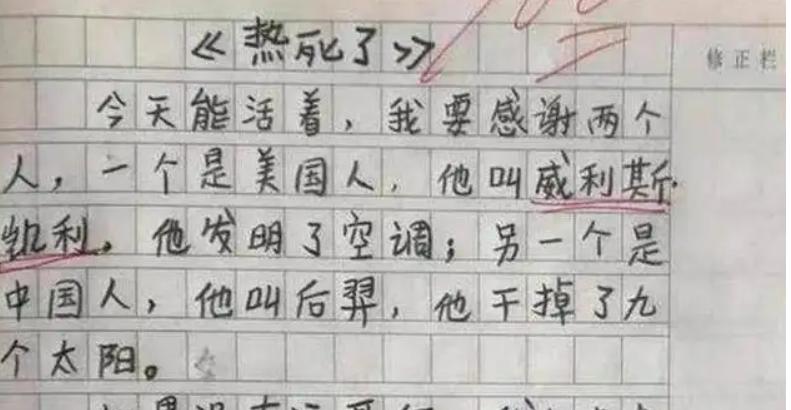

四、教育的“本末倒置”:体罚真的能解决问题吗?

教育的目的在于培养人,而非“驯化人”,一些学校将体罚视为“立竿见影”的教育手段,教育学专家指出,体罚不仅无法从根本上解决学生的行为问题,还可能引发逆反心理,损害师生关系,数据显示,接受过体罚的学生中,有40%表现出对学习的抵触情绪,教育的本质是引导,而非惩罚。

五、社会的“集体反思”:我们到底需要怎样的教育?

让家长签字同意体罚的现象,折射出当前教育体系的深层问题,应试教育的压力、教师的管理难度、家长的期望值,共同催生了这一畸形现象,社会需要反思的是,我们究竟需要怎样的教育?是高压下的“分数至上”,还是以人为本的全面发展?专家呼吁,教育改革应更加注重学生的心理健康和人格培养,而非一味追求“立竿见影”的效果。

六、家长与学校的“博弈”:如何寻找平衡点?

在教育问题上,家长与学校的关系既是合作,也是博弈,面对体罚问题,双方需要找到平衡点,家长应主动参与学校教育,了解孩子的实际情况;学校则应尊重学生的权益,避免滥用惩戒权,心理学家建议,建立家校沟通机制,形成教育合力,才是解决学生行为问题的关键。

七、未来的“教育图景”:从体罚到人性化教育的转变

随着社会的进步,教育理念也在不断更新,从体罚到人性化教育,是未来教育发展的必然趋势,学校应注重教师培训,提升其教育能力和管理技巧;家长则应更多地关注孩子的心理需求,而非单纯追求学业成绩,只有家校携手,才能为孩子创造一个健康、和谐的成长环境。

让家长签字同意体罚,不仅是一个教育问题,更是一个社会问题,它提醒我们,在追求教育效果的同时,不能忽视学生的权益和心理健康,未来的教育,应该以人为本,尊重每一个孩子的独特性,只有这样,才能真正实现教育的价值和意义。

转载请注明来自成都龙辰网络科技有限公司,本文标题:《你敢签吗?家长签字同意体罚的背后,藏着多少无奈与争议!》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号